私人曙光

与木心文学相比,他的山水画好像出自另一个人的手,呈现了不同的景观,冷寂下来,孤绝起来了。如果说木心的文学是有对象的,是与读者、朋友的对谈聊天,他的山水画便是无对象的,有种私人性,像是他的独处。

也许这只是我个人的感觉。二十多年前在纽约第一次看到他的画时,印象并非如此。那时题材要多,还有抽象的,形态多变,可以看到林风眠、塞尚、八大山人的影子,我觉得那时的木心还没有形成自己的面貌,有些也显得过时了。后来见到他五十岁生日画的“五十幅作品系列”(在美巡回展出的是三十三幅),才发现了某种特别的东西,现在想来,就是他晚年山水系列的“前奏曲”吧。“系列”二字不出于木心,是我加的。我发现一个有意思的现象,就是这个“前奏曲”与他同期别的题材的画比起来,风貌早熟,三十年来延绵不断,终于晚成,我想说的是这些画。

持久、莫名地被某种事物吸引,耽迷其中而难以释怀,这种经验我们并不陌生。从时间上算,他五十岁生日所制的那些画的时间是七七年,更早些的“黑山水”有没有?目前尚未发现。木心向来轻视作品生成的轨迹和缘由,草图草稿之类,常随手毁掉,他曾一时兴起,将自己的一本仿古词集扔进炭火烧掉,画的存留,想必也难逃相似的命运。嗜求完美的“洁癖”使他刻意抹去或淡化作品的孕生轨迹,以使作品纯然卓立。他曾提及米开朗基罗毁掉自己次品的记载,对此由衷佩服,说“那是要有勇气的呀”!这样一来,对他早期作品的“探源”求证必定落空。今已如此,后何以堪?这是木心绘画史料文献的残缺处,怎么办?只好翻找一下他早期的文字,看看那时文学里的木心是怎样的,有什么踪迹可寻。木心在《《海峡传声》里提到他十四岁时在故乡乌镇写的诗,此录两首:

时间是铅笔

在我心版上写许多字

时间是橡皮

把字楷去了

那拿铅笔又拿橡皮的手

是谁的手?

谁的手

--

天空有一堆

无人游戏的玩具

于是只好

自己游戏着

在游戏着

在被游戏着

再看六十几岁的木心在纽约写的《“梵高在阿尔”观后》:

…

但见枯草地上

狼狗逐松鼠

松鼠没命地爬上树

上帝之德 历历可指

(狼狗转身追鸽子

鸽子扑翅飞起

上帝之德

真是历历可指)

狗在草地上

松鼠在树上

鸽子在空中

梵高在博物馆里

我在路上走

不是画画,“底色”已有,五十多年的“时差”也没改变这些文字的心智特点,它们仍旧像同一双眼睛看着两个时空里的世界。阅历深浅,经验多寡,都了无痕迹,也不重要了,唯独那个“目光”在字里行间闪烁,不可思议。“先验”?“超验”?姑且绕开不说。

在另一篇文章里,他提及自己在绘画上与别人审美的不同。那是《战后嘉年华》,写于上世纪末的回忆性文章,追记了他在上海美专的某些往事。当时木心二十出头,对实景写生已兴致索然了,偏重主观灵性的表现。此外我们还了解到木心在那个年代,即太平洋战争结束时期,已经大量、密集地接触了西方艺术,音乐、电影、哲学、绘画,古希腊、意大利文艺复兴、古典主义、浪漫、印象、野兽、达达等,一路下来,直到抽象派,我们看到那时中国,至少是上海,与世界,与欧美艺术基本无隔,几乎同步,这对精神饥渴、智性开始形成的年轻人来讲,如沐甘露。

“……我要心香输诚谨致悼词的是美专的图书馆的夜晚,壁上挂着伦布朗的大幅油画、德拉克罗瓦、基里柯、柯罗、塞尚、梵高……是西欧职业性临摹品,功夫极好,直逼原作……”,此外,“还有大量的唱片,可以挑选你最喜欢的乐队、指挥家和演奏家,譬如贝多芬的”第五交响曲”,我买得六个版本,听六位指挥、六个乐队的较量……”。

这种阔气,即使现在也未必有,但我也不得不提醒自己,环境、时代的好赖,意义有限,我的意思是,天天出入上海美专图书馆,日日看到墙上挂的那些世界名画的人,不计其数,日后出落成好画家的毕竟极少。文革遭殃的人千千万,写出好东西的,不也是寥若晨星吗?

二十多年前,木心在电话上和我聊起他的画,说目前还在尝试,并不满意,但知道自己要什么。传统中国山水画是好的,特别是北宋的范宽好,是真正能和西方大家平起平坐的人,但他画不多,好的更少,可一旦好起来就不得了,远远超过同代人和后来者。我早先在大学的美术史课上也知道几个中国古代画家,像郭熙、董源和黄公望,也谈不上衷爱,作为谈资,随口而出,木心却是认真的,说郭熙有点洛可可,董源平远,气还是不长,黄公望变化多,成就却是有限的,我的画,要和他们不一样。我问怎么个不一样,木心沉默片刻道:“这个现在不好说,硬要说嘛,那么,你看,他们的背景都有限,弄来弄去就是那些,虚无啊,飘渺啊,雅啊,什么的,这是太不够了!我想我和他们人不一样的,这是最根本的”。

“我和他们人不一样的,这是最根本的”。木心这几句话说得随意,当时我也没觉得什么,二十多年过去,言犹在耳。

《山水》

1977

《山水》

1979

有评家说木心风景画里有北宋山水艺术的精髓,也许是的。木心对北宋山水画情有独钟,赞美有加,但是,如果我们真的可以避免“望文生义”,便可感到,北宋风景画之境界并非木心所求,“可居可游”、舒适惬意的中国画审美也远非木心所取,恰好相反,是他力图淡化的,他在用另一种东西取代它。

什么东西呢,先说“私人性”前面提到,与写作比,木心作画时好像没有对象了,他从书桌来到画案前,走入“无人之境”。

我大概没有见过如此孤绝的山水画了,萧瑟豪迈,阴森繁华,永远寂凉的山脉,永远走不到头的远景,黑夜可以黑到心里,白昼怎么也亮不起来,泛览之下,觉得这是一个“夜色弥漫”的山水系列,即使是白日,也隐含夜气,我也感到,随着时间的推进,木心的精神世界愈发沉郁了,新世纪后画的那批画里,出现了某种深远卓绝的精神,一种绝笔心情?

北宋范宽,神性弥漫,厚重高远,如把他放到同代和上下几代的画家中去,如李成,董源,荆浩等,我看到的是一代人,一代画家,他们有“集体审美”、“集体意识”,虽然在造型、趣味、笔法上,各不相同,但那些不同是“大同”下的“小异”,他们的“共同性”是强于他们“个性”的,而且,既然他们的“审美”有集体性,他们的艺术便会趋向“公共性”,被众人接受,也被广泛仿效。北宋山水画家犹若巍峨的群山,有山巅,有延绵起伏的山脉,群山簇拥着高峰,但高峰的陡峭也被群山削弱了。

木心的绘画曾受一些人的明显影响,有意思的是,在他后期,尤其是晚年创作那批山水画时,别人的影响便淡去或者消失了。不错,有范宽,有塞尚,有达芬奇,也有马克.恩斯特(Max Ernst),奥斯卡.多明戈斯(Oscar Domingues)和塔皮亚斯(Antoni Tapies)的某阶段作品,但都很隐约、内在,或不具决定性。是的,木心尤爱塞尚、达芬奇,他自己曾说“受塞尚影响十年”,但我以为,正因如此,他会非常有意识地绕开他们,保持适度、甚至是“远亲”的距离。塞尚之前已有散逸的塞尚,之后真正懂得塞尚的,可能对塞尚会“心仪也,远望之”。不是说“他人即地狱”吗,艺术上“同宗”、“连袂”也是的。所以看上去,木心没有“家族”,他是孤峰。面对他,难怪评家不知如何归属,如何分类,找不到与之呼应的“流派”、“主义”和“观念”,更与“前卫”、“后卫”绝缘,纽约这座世界艺术中心的诸多“观念”、“主义”、“潮流”,似乎没在他的山水作品里留下什么痕迹,也显得不重要了,我看到的是一个人,一位艺术家,一种久违的异端品质,这就够了。我想有这种感觉的不止我自己。

但是,这里似乎还没触及到“私人性”,只是“个人性”。私人性是另一层,不愿、也不轻易外露的。它单纯、幽闭、核心。鲁迅的文章便有那层,他不止在一处谈及自己太黑暗,不益及人,但小说仍旧让他透露了些。对我来说,鲁迅真正动人、有质感的地方,恰是那些“黑暗”和被“黑暗”驱动、遥控的地方,如《在酒楼上》、《故乡》、《兄弟》《野草》里,便有些。艺术也怪,它引你这么写,诱你那么画。蒙田说,我对读者一无所知,他(她)们是从未谋面的陌生人,可我在书里居然敞露心扉,写出对朋友都不见得说出来的话,然后把书交给出版商。

木心山水画里的“私人性”是他精神世界的“无对象”的呈现。是他的“光明磊落的隐私”。他以前就不在乎,现在就更不在乎别人怎么看、能否看懂了,什么都可以触及,什么都毫不犹豫地画出来,好像是下意识地进行;他不再像在文学里那样华服素衫,分身多变了,而是“萎缩”到自己,旁若无世界,旁若无他人,深深渗入自己的精神深处,那里没有地域的区别,没有时空的同异,只有内省,内省里面有愉悦,温煦,豪迈,也有冷寂,孤绝和黑暗。是啊,为什么不说呢,还有“黑暗”,有他对“黑暗”的凝视。

忘了在哪读到的故事了,二战时一架满载儿童的飞机被击伤后,勉强落在一个海岛,失去与外界联系。夜寒,大人孩子缩入漆黑的岩洞,孩子们全部安然入睡。海浪拍岸,一个成人在旁想:黑暗本无恐惧,若告知孩子们黑暗的恐惧,就麻烦了,“就唤醒了心的黑暗”。这个故事恍惚有深意,其中有:“感性”也源于对黑暗了悟的心,心不“黑暗”,就难敏感,也不恐惧了,就会睡得像孩子一样香。

其实黑暗本与“恐惧”无关,自然无所谓“黑暗”不“黑暗”,存在而已。人对“黑暗”的道德化”、“哲理化”、“意识形态化”,也源于对它的“成见”,黑暗自己是不知道的。木心盛赞老子宇宙观的“无情”,认同他的“透观”,并进一步,说了老子没有明说的一层,即:天地无所谓仁不仁,万物也无所谓刍狗不刍狗,不过一堆“有机物”和“无机物”而已,没有目的也没意义。此话说得更“透”、更“黑”了。然而,既然对“黑暗”的“成见”是人的附加物,就不止那么多,还有别的,譬如“审美性”。我不知道它意味着什么,但它确能引人发呆,仿佛里面煞有介事。黑暗是很麻烦的。

陀思妥耶夫斯基笔下的人物都是在夜里走来走去啊,都是在夜间活动,说话,弹琴,辩论,悲伤,赌博,谋杀,普希金写的暴风雪也是在夜里,私奔,迷路…决斗。纪德在《回忆王尔德》文中提到有一天去见王尔德,王当时正被官司纠缠,住在一个小酒馆里沮丧发呆,纪德告辞时,王尔德欲言又止,在纪德耳边轻声道:…思想产生在阴影里,太阳是嫉妒思想的,在古代,思想产生在希腊,所以太阳征服了希腊,现在思想在俄罗斯,太阳就征服了俄罗斯…”

然而我也怀疑“黑暗”、“阴影”对艺术家的吸引的最初是精神性的、形而上的,很可能仅仅是出于直观。基弗尔 (Anselm Kiefer) 对“焦土黑”,对“废墟灰烬”的偏好,艾德.瑞哈德(Ad Reinhardt)的《黑色绘画》(Black Painting)给人的触动,除了评家提及的历史的、精神层面的缘由外,更多的怕是画家的私爱,或出于私爱。这种东西属生理层面,难说有什么意义。基弗尔在谈及自己作品色彩的单调和“焦黑”时说,“只有法国佬才弄色彩,我们德国人并不懂这种事的”。基弗尔知道这和“色彩感”无关,即使评家扯上德国人的二战经历,扯上德国的毁灭,扯上某种精神性和形上内涵,真实的原委恐怕简单地说不出口,即“私爱”而已,而这是与整体德国人没有关系的。“私爱”是天性,它鬼使神差地驱使画家长久浸淫此道,撩出“哲理的”、“道德的”、“形上的”的意象来,并使那几层内涵交融如一,令人迷烦,不可理喻。

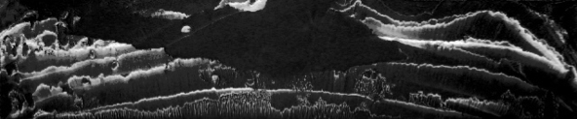

木心山水的“黑暗”便有这样的蕴藉和意象,我们看看这个山水系列中的几幅:

《等待拉比》

2000

《等待拉比》,整片“黑色群峰”荡漾着漫山遍野的“笑意”,跌宕涌动,又像俯冲而下的黑暗的巨大飞翔物,无所适从,难以言状。“拉比”,犹太教里“哲人、教师,也意喻“耶稣”。木心有言:“伟大的思想都是有毒的,你能抗毒,你就受益”。由此念及耶稣和飞翔物之间的意象联系,感到这两者间有一个“=”号。

《 情人的坟墓 》

1985

《情人的坟墓》,夜色深邃,孤寂神秘,寒光逼人,夜色弥漫于夜色,黑暗渗透于黑暗。

《 水 月 》

2002

《水月》,神性氤氲,犷野贞洁,这里的“黑暗”与上两幅的有所不同,“黑暗”在这里有种使人得到 “沐浴”的神性。相似氛围的作品,木心还有,版面的原因,不能一一列出了。可以感到那时的木心创作状态极佳,若有神助。在世界文学讲座上,木心曾提到自己写作时的情景,说“夜深了,有时状态好了,那么来了,接应不暇呀,喔呦,写也写不及呀,我只好充满谢意…”

《春从地下来》

2001

《春从地下来》的“地下”,也就是画面的下方,似“黑土”也像“黑湖”的那里,某种莫名的、形态不定的“瘴疠之气”氤氲腾升。山体结构的具象抽象纠缠一起,交合无定。此画的隐喻,如有的话,我想从纪德的《地粮》来。少年木心沉迷此书,终身不忘纪德的教益。“地粮”如人世的“春”,如酒神的“酒”,在此,“春”与“瘴疠气”语义重合叠加,彼此映照,别有寓意。

《 彼岸之光 》

2002

《 战争前夜 》

2002

《彼岸之光》和《大战前夜》的制作时间同是2002年。恢弘伟大,触目惊心,宏阔、野蛮、豪迈、慈悲,竟融为一体。想到瓦格纳,他的《堂豪舍》(Tannhuaser)的序曲和《帕西法尔》(Parsifal,此时我不由想到木心的相貌和瓦格纳是有些相似的,他的短句“那家伙,瓦格纳似的走来”也许是“自画像”?)。后现代艺术摒弃“宏大叙事”,以为前世遗音,空泛失当,木心的山水艺术,依旧是“叙事”的,不过,它不是叙述一个观念,而是叙述一个人的精神,这种叙述品质,在任何时代都是珍贵、稀缺的,它使我们再次想起艺术到底是什么。

与木心的文学相比,他的山水画中少了些我们曾经熟悉的什么,大概是“精灵”吧。文学里的木心,思辨灵动,尤其那几千个短句,处处“闪烁”,蔚成璀璨的大观,但在山水画中,精灵消失了,精灵不见了,或者变成了别的模样,发出了另外的声音?一种类似圣经体的声音?

这张很抽象了,不知作画年代,也没见过原画,画名也没找到。前面谈到的那些山水画构图全是宽幅的,长高的比例,有的接近二十五、六比一的程度,譬如《午后》(因太长,不便在此列出)。对于通用“散点透视”的中国画长卷来说,这个比例还谈不上“极端”,可以更长,以至无穷,由此显出某种游戏性来。木心的山水画透视,大半用的是西画“焦点透视”,因而,二十五、六比一的比列是极限了,再长,气脉就“断掉了”,由此产生压抑和强烈的横向张力,形成舒阔豪迈的氛围,类似“歌剧”、“交响乐“的端庄宏阔的品质,这品质怕是与“游戏性”相斥的。此幅抽象画幅面几乎正方,与山水系列里的其他作品比,粗烈野蛮,甚至有些“罪恶”。类似“质感”的画,木心还作了许多,那是在九十年代初吧,也是纯抽象,几何“体列”的,锋利毒辣,冷寂嚣张,与此幅血脉贯通,像是木心整个山水系列上“突兀”的“分支”,是“不协调音”的强音,它加固、呼应、丰富了“主干”,使整个系列的内里结构更为坚实。

我在前面曾提及木心山水系列的“前奏曲”,已有了晚年的精神气质,这是难以理喻的神秘现象,是回忆?是先验?谁知道,反正它与人的现实经验没有多少联系,它是自在、自为的灵性,还记得他十四岁写那首诗吗,那个形而上的沉思是出自一个幽居在乌镇家园、没出过远门,甚至没有上街买过东西的少年人笔下,它的语言尚未褪掉少年气,心智已经暮色苍茫了,在随后的木心的山水和文学创作里,时有温旭、瑰丽、澄明的气象,但另一种更深刻沉重的精神同时并存,并持续延绵不绝,这个内质,在文学上,尤其是晚年的文学里,被平静精美的文字冲淡了,好像冬天寒冷海面上的旭阳,而在山水艺术里,那种精神早早就弥山漫原了,进入晚年,它变得更为浓郁深沈,更为直截了当,我想那是木心的最后告白。

纪德说歌德是半高原,半高原雨露充沛,百草丰茂,高原呢,高原是孤绝荒凉的。

“我看见新天新地了”

《巴陇》“五岛晚邮”

再谈“造物法”。

前面提及木心习画早期对主观、再造性艺术的偏爱,不大喜欢写实、具象绘画,但对古希腊艺术,达芬奇,米开朗基罗,波提切利的写实艺术,始终赞美。林风眠是木心早年尊敬的师长,四、五十年代来往密集切,在后来的《双重悲悼》中,木心以十分感佩的语气谈起他,赞美其某时期的静物画,说是他最好的作品,而那些“最好的作品”,也是具象的。

木心的绘画也历经过抽象阶段,但从未废止过具象。他晚年的山水画虽然主要是具象,但抽象的元素依旧散见各处,这透露了木心的某种矛盾性。美国抽象表现主义画家中的弗朗斯.克莱茵(Franz Kline)和朱力安.史乃伯(Julian Schnabel),等,都有过类似的“摇摆期”,不同的是,这些人后来都纷纷倒向抽象或具象了。木心的“游移”,可能出于他对这两类艺术的高度敏锐,深谙其妙,他曾戏言“我的风格就是多种风格”。他知道艺术的“上帝”没有“类型”上的偏执,也明了上帝不会把所有的“金币”都放在一只口袋里,此外,我想“游移”本身也给木心带来了对他来讲更为重要的东西,就是自由,这也是为什么直到晚年,他的山水创作里抽象具象的元素依旧亦主亦宾,成为画里迷人之处。大河都是多源的,也是湍流不止的,是木心的“诗性”和性格,使他不愿久留在任何一处,他必通过某种独特的方法将自己的山水世界表现出来,转印法(Transfer Painting)便是其选用的方法。

以木心的灵敏,他会有许多实验性的尝试,为何独选转印法?环境因素除外,心理的缘由亦是其一。木心有很理性的一面,表现在文学上是他对超现实主义、对意识流的写法不以为然,虽也认同“偶然、荒诞和潜意识”,但更看重艺术家的自觉意识,更注重文句的“淬火”和“醍醐”,然而,转印法是这样的一种特殊技法,就是它饱含“偶然”、“意外”和“非理性”,非常忌讳修改,然而木心不仅选择了此法,而且一用就是几十年,成为深谙此道的高手。

我估计这里有“文”与“画”在创作方法上的互补。文学上,木心自喻精灵,精灵俏皮,伤感,睿智,好奇,但精灵是不糊涂的。阅读木心的文字,感到他对世事了然于心,出语清明澄澈,内在的逻辑环环相扣,但他在画的制作上则出现了这样的情形:不总是“心有成竹”了,有些“不确定”、“失控”和“磕磕碰碰”了,甚至出现“败笔”。虽然那些意外之象最终还是纷纷“臣服于命”,却使这个山水系列在格局上、意象上、造物方法上、出现了不尽一致的因素,我们可以在《预象》,《魔鬼的花园》,《残雪和喷泉》和《晴风》中,看到一些。

这些正是转印法的特点。理性、控制、预设,通常会被这种技法嘲弄,画家的迷失,几乎发生在每幅画的制作当中,“乱象”时而涌现,“意外”频频发生,此刻,画家必须恢复把控,因势利导,把它们重新“收拾”起来。我曾和木心谈到上世纪初的达达派的诗人崔斯坦. 查拉(Tristan Tzara, 1896—1963)。此人作诗,是从报纸杂志上剪下许多句子和单字,撒在桌面,从中逐一取出,随意排列,以为新诗。我原想木心对此“勾当”不太感冒,未料他是很赞赏的,说诗意乱成,别有天地,你自己硬写,也弄不出来的。木心的写作是否也会沿用此道,想来未必,然而他在作画时所选用的转印法,在特性上与查拉新诗作法不谋而合。我感到木心的山水画里一些珍奇之处,恰是得自偶然,在画家的掌控下变得浑然天成了,其中某些“放浪形骸”,简直神来之笔,它们不仅使我感到知木心不尽,木心对于自己,想必也有相似的感悟。

中国传统文化的传递是通过模仿进行的,所谓“字字有依据,笔笔有出处”,长此以往,也形成了对陌生之物,另类之物,未成形之物的隔膜、冷漠,甚至敌对的心态。这是古国的悲哀。中国山水画艺术在北宋达到巅峰之后,不可避免地衰败了,宋人山水画里的空寂深沈精神,在后人不尽的模仿描摹中变味,成了“死相”,却仍被奉为一种“中国身份”,登堂入室。清代又弄出个“画谱”,长久为众生写物蓝本。我不清楚宋人是否也有类似的“画谱”,只知那本家喻户晓的《芥子园画谱》出自中国画和中国文明的荒芜时代。中国已久无山水画大家了。其实国画的传习无所谓对错,人的因素才是要害,“模式”,“套路”,当初不也是前人的创造吗,后人不济,弄成了“臼”,笔端就此没了神气。我感到,木心所不取、所要推翻的并非“模式”和“套路”,而是人心的“臼”。木心有言:继承传统的最好办法就是颠覆传统,如此强烈的至性至言,我们在别处见过吗?

转印法使潜意识“意识化”和“物态化”了,据我所知,首次使用这个方法的是西班牙画家奥斯卡.多明戈斯(Oscar Domingues),他的创作盛期是上世纪五、六十年代,但不是很有名,即使中国没有锁国和文革,国内人也不大可能见到他的作品,而民国时期,木心到是有机会见到名为马克斯.恩斯特(Max Ernst)的德国画家的作品,他是使用转印法的另一位画家,但此人用的是油性材料,与转印法专用的水性媒介不是一回事,所以木心的技法,是他自己琢磨出来的。

据木心自己讲,他早期画幅的“小”和转印法的选用,缘于条件的简陋和使用的便捷,墨水、笔、纸是写“检查”、“交代”、“思想汇报”的“合法工具”,玻璃板在文革时期也容易弄到,需要特别一提的是,黑墨水虽是木心写检查可用的唯一“色彩”,也是市面上不会脱销的画材,从日后木心山水绘画的特点看,那个“黑”则完全像是审美上的“精选”了。

然而转印法的局限十分明显,它极不适用于大尺寸的制作,大必涣散,水印机理的精致,也会大打折扣。而木心久有巨幅制作之心,大约是八十年代末的某天吧,我和他在纽约曼哈顿下城的街上散步,走到一座近八九层楼高的老墙前,他停下来,打量墙上的斑驳旧迹,轻语称奇,说多么美妙的抽象画呀,凝望良久,说“将来我要这样画,就画这么大”!他看上去是当真的,回返的路上也心情愉快。木心晚年的作品刚劲舒阔,适于画大,大了,定会呈现一个更充分、更强力的木心,可惜囵于转印法之限,这个期许只能是个遗憾了。然而事实上,转印法限制了木心也成就了木心,木心的过人处,就是在限制内把事情做到极致,如此极致,以至我会忘了那些限制,忘了那个险恶的、不利于艺术、甚至危及到画家生存的年代。

在纽约交往的日子里,我曾和木心谈到七、八十年代国内的封闭,木心说四九年前买下的画册、书籍和唱片,后来都被造反派悉数抄走,之后的音乐,某些欧美音乐家曲子,都是从秘密流通的旧胶木唱片上听来的,如同作贼,也不便常听,偶见的塞尚和马列维奇,也是少壮朋友替他自杂志撕下递给他的,“像老友重逢呀”!木心当时乐滋滋地这样说。

我们现在已经无法想象当年木心在上海高桥农田边的小屋里,在市区某处的囚禁屋中,在拥挤、臭味“嚣骚”的里弄间,是怎样来制作那些精彩缤纷的画作了。我仿佛看到当时的幽黯的屋子,门窗锁牢,窗帘拉下,外面的人声嘈杂声依旧传来,而在屋内画案的上面,纸已铺就,水墨大战隆重展开,奇异灵动的山水木石纷纷跃现,画面的构成,空间编织和光影营造千奇百态,我看见木心在“创世纪”了。

艺术家约有两类,一是时尚艺术家,一是“个体”艺术家。前者创造时尚,翻变时尚,生产“公众观点”,营造和引导“集体意识”,在意自己是否仍在“前卫”或“前沿”,是否继续“领军”,能否及时表现“时代精神”。在这类艺术家看来,“观念”比人重要,他们的艺术或许引人,却难入胜;后者秉持自己的信仰,不大理会时尚观念。他们旁观、讥笑集体意识,珍惜自己的存在。他们是孤独的自我中心,久处边缘,闭门劳作,自我醍醐。也许,他们不一定要照亮什么,却不可抑制地“自燃”,或发出光明,或隐入黑暗。这类艺术或许不引人,却可能是入胜的。

木心去世已经两年多了,想起他,我便想起了一位夜行人,他永远精神矍铄,永不疲倦,在他的山水世界里,越行越远了 ……

但愿我能化作夜

而我却是光啊

木心《夜謌》

曹立伟

2014年2月于杭州